【目標】

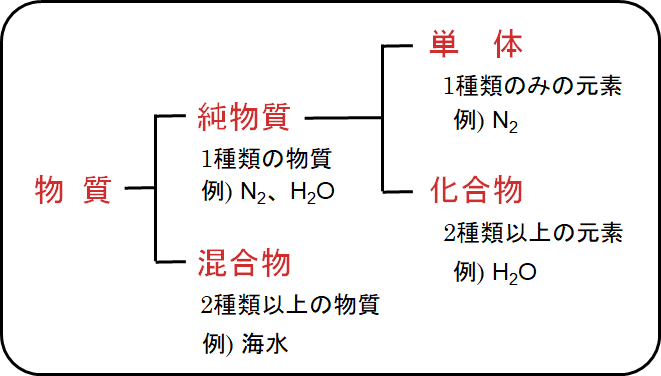

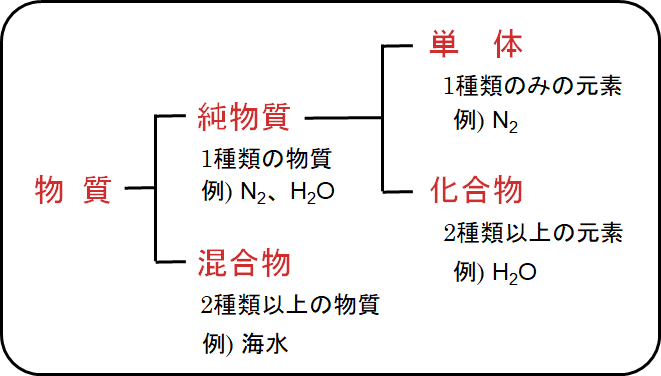

●『物質』を大きく「純物質」と「混合物」の2種類に分類する

●『純物質』をさらに「単体」と「化合物」の2種類に分類する

●『物質』を「単体」「化合物」「混合物」に分類できるようにする!

種類分けの定義を確認しよう

まず、物質を大きく2つに分けると、純物質と混合物に分けることができます。

【物質の分類】

○純物質:ほかの物質が混じっていない単一の物質

○混合物:何種類かの物質が混じりあった物質

簡単にいうと、

純物質は一つの物質だけで何も混ざってないもの、

混合物は、純物質が2つ以上混ざりあったものというようになります。

また、純物質はさらに単体と化合物に分けることができます。

【純物質の分類】

○単 体:1種類の元素のみで構成される純物質

○化合物:2種類以上の元素で構成される純物質

よって物質の分類は以下のようにまとめることができます。

実際の物質を分類する

言葉だけだとわかりづらいので、

実際の物質である窒素N2、水H2O、海水の3種の分類を考えてみましょう。

窒素と水は1種類の物質のためそれぞれ「純物質」に、

海水は水と塩化ナトリウムなど、2つの物質が混ざっているため「混合物」に分類されます。

さらに純物質の2つに着目すると、

窒素N2は窒素原子N 1種の元素記号から得られるため「単体」、

水H2Oは水素原子Hと酸素原子Oの合計2種の元素記号から得られるため「化合物」となります。

このとき、感覚で解く人がいますが、きちんと言語化して理解をしましょう。

【見分けポイント】すべて化学式で書いて判断!

すべて化学式で書く!

①『○○+△△』のように『+』が発生する ⇒ 混合物

② 化学式1つで表せ、元素記号が1種 ⇒ 単 体

③ 化学式1つで表せ、元素記号が2種以上 ⇒ 化合物

今回はこのポイントを押さえれば完璧です。以降で演習してみましょう。

物質を種類分けしてみよう

それでは今から上げる物質について、単体なのか化合物なのか、そして混合物なのかを考えてみましょう。

問 次の物質が単体か化合物か、混合物かに分類せよ。

(1) 窒素

(2) 二酸化炭素

(3) 空気

解答解説

(1) 窒素は『N2』で表せるため『+』なし ⇒ 純物質

さらに『N2』の元素記号は『N』1種類 ⇒ 単 体

A. 単 体

(2) 二酸化炭素は『CO2』で表せるため『+』なし ⇒ 純物質

さらに『CO2』の元素記号は『C』と『O』の2種類 ⇒ 化合物

A. 化合物

(3) 空気は窒素・酸素・アルゴン・二酸化炭素が含まれている。

『N2+O2+Ar+CO2』で表せるため『+』あり ⇒ 混合物

A. 混合物

ぜひ感覚ではなく、上記の化学式を書いて判断ができるように鍛えましょう!

演習問題

問 次の物質が単体か化合物か、混合物かに分類せよ。

(1) 鉄

(2) 氷

(3) 水素

(4) 塩酸 ≪頻出≫

(5) 石油

(6) ドライアイス

(7) 酢酸

(8) 青銅 ≪頻出≫

解答解説

(1) 鉄は『Fe』で表せるため『+』なし ⇒ 純物質

さらに『Fe』の元素記号は『Fe』1種類 ⇒ 単 体

A. 単 体

(2) 氷は『H2O』で表せるため『+』なし ⇒ 純物質

さらに『H2O』の元素記号は『H』と『O』の2種類 ⇒ 化合物

A. 化合物

(3) 水素は『H2』で表せるため『+』なし ⇒ 純物質

さらに『H2』の元素記号は『H』1種類 ⇒ 単 体

A. 単 体

(4) 塩酸は塩化水素と水が含まれている。

『HCl+H2O』で表せるため『+』あり ⇒ 混合物

A. 混合物

(5) 石油は天然ガスの主成分であるメタンやガソリンの主成分であるオクタンなどが含まれている。

『CH4+C8H18+…』で表せるため『+』あり ⇒ 混合物

A. 混合物

(6) ドライアイスは『CO2』で表せるため『+』なし ⇒ 純物質

さらに『CO2』の元素記号は『C』と『O』の2種類 ⇒ 化合物

A. 化合物

(7) 酢酸は『CH3COOH』で表せるため『+』なし ⇒ 純物質

さらに『CH3COOH』の元素記号は『C』と『H』と『O』の3種類 ⇒ 化合物

A. 化合物

(8) 青銅は銅とスズの合金である。合金については以下を参照。

『Cu+Sn』で表せるため『+』あり ⇒ 混合物

☆合金は各物質の割合を変えることのできる混合物であることを押さえておくこと。

A. 混合物

※合金については以下を参照すること。

(リンク・記事準備中です)

まとめ

すべて化学式で書く!

①『○○+△△』のように『+』が発生する ⇒ 混合物

② 化学式1つで表せ、元素記号が1種 ⇒ 単 体

③ 化学式1つで表せ、元素記号が2種以上 ⇒ 化合物